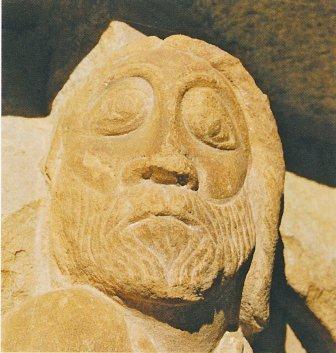

カタルーニャの三大美術館といえば、国立カタルーニャ美術館(MNAC)、ビック司教座美術館、ソルソナ司教座美術館である。中でもロマネスク彫刻、壁画、板絵、事物などを一番多く保管蔵している最大の美術館は、MNACであることは周知の通りである。

特に壁画は元の所在地である教会の祭室や側壁に描かれていたものを、剥がしてもち来たったものが多い。

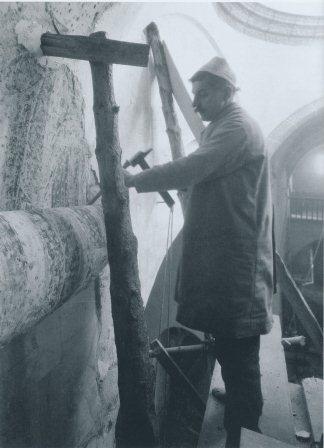

ではどのようにそれを行ったのであろうか。

ここにピレネー山脈の麓ボイ峡谷にあるSanta María de Taullのかの有名なフレスコ・テンペラ混合壁画「聖母子像」(1122年制作、作風はイタロ・ビザンチン様式)を剥がしている現場の写真(1922年当時のもの)を掲載したい。

(出所:Francesca Español, Joaquín Yarza共著『El Románico Catalán』2007)

(参考:拙著『イスパニア・ロマネスク美術、p.299-302』

当時カタルーニャには、壁から壁画をそのベースである漆喰ごと剥がして移転する技術がなかったので、イタリア人の修復技術者Franco Steffanoni, Arturo DalmatiおよびArturo Cividini、三人の手でこれが為されたとのことである。

漆喰を上から剥がして巻物のようにぐるぐる巻きにしている、雑な感じがするが...。

この後当時のバルセロナ美術館(MNACの前身)に移転された。

かの有名なSant Climent de Taullの“Pantocrátor”も同様だが、現在は剥がした跡に再び漆喰が塗られ、類似の模写壁画が描かれているが、現物を見る限り本物との格段の落差に驚きを隠し得なかったことを鮮明に思い出す。

当時の画家は、神の芸術の前に謙虚に身を処し、自らの名前を残さないのが通常であった、作者が誰か知るよしもない。

平面はいびつな造形で、聖堂内部は薄暗く刺すように寒く、外は霧雨の降る晩秋の頃であった、4~5年前のことである。

ここをクリック↓すると、

にほんブログ村の哲学・思想ブログ・カトリックのランキングサイトが見ることができます。

[https://philosophy.blogmura.com/catholic/ にほんブログ村 哲学・思想ブログ カトリックへ(文字をクリック)]